ほくろ

ほくろの診断

ほくろは、お腹の中にいる胎生期に、神経に色を作る細胞になりきれなかった細胞が母斑(ぼはん)になると考えられています。褐色や黒褐色のものが多く、平らなものや隆起しているものなど、大きさや形状は様々です。

母斑のほとんどが良性ですが、ごく稀に悪性黒色腫と呼ばれる悪性のものがあります。

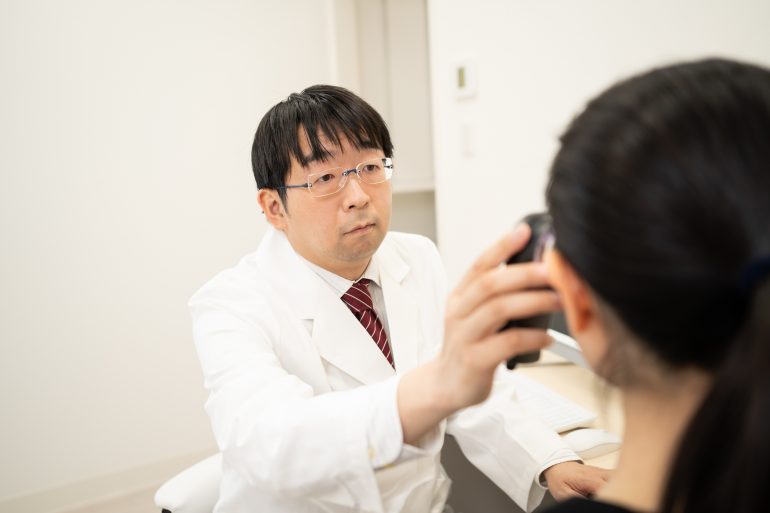

ダーモスコピーによるほくろの診断

ほくろの良性/悪性は、ダーモスコピーという特殊な拡大鏡で観察をして判断をします。

良性との判断が困難な場合は、局所麻酔下での手術を行い、病理検査を推奨しております。確定診断を行うためには、病理検査で細胞レベルでの検査を行う必要があります。「最近大きくなってきて不安なので詳しく調べてほしい」とご来院されて、病理検査へ提出した結果、悪性だったというケースも少なくありません。また、もともと存在していた母斑でも悪性に変化することがあります。とくに足の裏などに生じやすく、その場合は切除をご提案しております。

しこり

脂肪腫と粉瘤

皮膚の下に袋状の構造物ができ、皮脂や垢などの老廃物が袋の中に蓄積されてできる良性の腫瘍です。動かそうとすると皮膚と一緒に動くのが特徴で放置をすると悪臭がします。

また、破裂し化膿することもあるため、小さいうちに治療をしておきましょう。

内容物を押し出す治療法が一般的ですが、袋が残っていると再発する可能性があります。